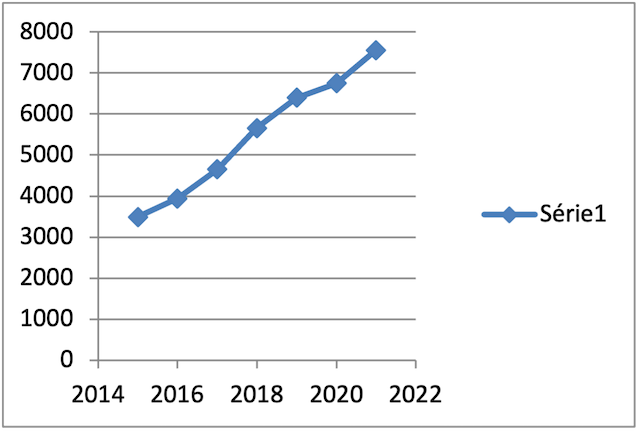

Le Cameroun, pays d’Afrique centrale regorgeant de pétrole, de minerais, de forêts et de terres agricoles, fait face à une crise silencieuse mais dévastatrice : l’explosion de sa dette publique. Officiellement estimée à 8 650 milliards de FCFA (environ 13,2 milliards d’euros), soit 38,3 % du PIB, cette dette masque une réalité bien plus sombre. Sous le règne de Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, le pays a accumulé un fardeau financier colossal, héritage d’une gestion marquée par la corruption, l’opacité et des choix économiques désastreux. Un « cadeau empoisonné » qui étouffe les populations et hypothèque l’avenir des générations futures.

43 ans de règne : Un terreau fertile pour la dette

En quatre décennies, le régime de Paul Biya a transformé la dette en outil de pouvoir plutôt qu’en levier de développement. Les prêts contractés, souvent justifiés par des mégaprojets d’infrastructures (barrages, ports, routes), ont régulièrement été détournés ou mal utilisés. Les scandales, comme le projet du port en eau profonde de Kribi (financé par la Chine), illustrent cette gabegie : surfacturation, retards, et bénéfices minimes pour la population. La Banque mondiale et le FMI pointent régulièrement le décalage entre les financements et les résultats concrets.

Pire, une partie de la dette reste invisible. Les garanties d’État accordées à des entreprises publiques déficitaires, les prêts occultes liés à des accords avec des partenaires comme la Chine, ou les arriérés de paiement non comptabilisés alourdissent la facture réelle. Des experts estiment que la dette réelle pourrait frôler 50 % du PIB, un seuil critique pour un pays dont les recettes dépendent d’exportations vulnérables aux fluctuations des cours (pétrole, cacao).

Un fardeau qui écrase les citoyens

Le drame de cette dette réside dans son impact quotidien. En 2023, le service de la dette (remboursements + intérêts) a absorbé 30 % du budget national, dépassant les dépenses de santé et d’éducation combinées. Résultat : des hôpitaux sans médicaments, des écoles surchargées, et des infrastructures en ruine. Pour respecter ses engagements, l’État a instauré des mesures d’austérité : suppression des subventions sur le carburant, hausse des taxes, gel des salaires. Une violence économique pour des citoyens dont 40 % vivent sous le seuil de pauvreté.

La jeunesse paie le prix fort. Avec un chômage atteignant 30 % chez les moins de 35 ans, l’exode des compétences s’accélère, privant le pays de ses forces vives. Les prêts contractés aujourd’hui engagent les revenus futurs, limitant toute marge de manœuvre pour les décennies à venir.

Corruption et malfaçons : Le cœur du problème

La dette camerounaise est avant tout le fruit d’un système verrouillé. Classé 142ᵉ sur 180 par Transparency International pour la corruption, le Cameroun voit une partie de ses ressources détournée par une élite politico-économique. Les prêts sont souvent conditionnés par des contrats opaques, comme ceux liés à l’exploitation des ressources naturelles avec la Chine, où le remboursement s’effectue en matières premières à bas prix.

L’absence de transparence et de reddition de comptes permet ces dérives. Les audits indépendants sont rares, et la société civile, étouffée. En 2022, des ONG ont révélé que des fonds destinés à la lutte contre le Covid-19 avaient été détournés, illustrant l’ampleur du phénomène.

Quelles voies pour sortir de l’engrenage ?

Face à cette crise, des solutions existent mais exigent une rupture politique. Un audit citoyen de la dette permettrait d’identifier les prêts illégitimes (contractés contre l’intérêt général) et de les annuler. Certains pays, comme l’Équateur, ont utilisé cette méthode pour réduire leur dette. Parallèlement, une gouvernance transparente et la lutte contre la corruption sont indispensables pour restaurer la confiance des bailleurs et des investisseurs.

La communauté internationale, notamment la France et la Chine, principaux créanciers, doit conditionner leurs prêts à des réformes structurelles. Enfin, réorienter les dépenses vers les secteurs sociaux et productifs (agriculture, énergies renouvelables) pourrait relancer une économie aujourd’hui asphyxiée.

L’urgence d’un réveil collectif

La dette publique camerounaise n’est pas une fatalité, mais le symptôme d’un système à bout de souffle. Alors que Paul Biya, 91 ans, reste accroché au pouvoir, les Camerounais subissent les conséquences d’un héritage toxique. Sans un sursaut démocratique et une justice économique, le pays risque de sombrer dans une spirale infernale, où la dette deviendra le tombeau des espoirs d’un peuple.

Emmanuel Ekouli