Alors que le pays dispose d’une pluralité de médias, les journalistes camerounais paient le prix fort : enlèvements, assassinats et impunité.

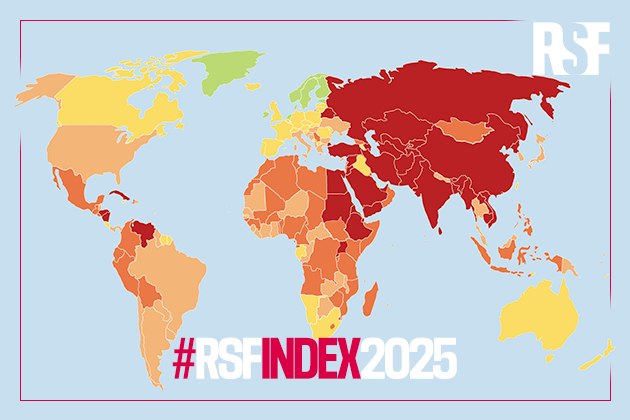

Yaoundé, 2025 – Le Cameroun, souvent présenté comme un modèle de diversité médiatique en Afrique, vient de perdre une place dans le classement mondial de la liberté de la presse, passant de la 130ème à la 131ème position en 2024. Ce recul, bien que symbolique, illustre une réalité bien plus sombre : le pays reste l’un des endroits les plus dangereux du continent pour les professionnels des médias. Malgré une centaine de journaux, des dizaines de chaînes de télévision et de radios, ainsi qu’une présence active en ligne, les journalistes camerounais travaillent sous la menace permanente de la violence, de l’intimidation et de la censure.

Un paysage médiatique florissant… mais sous haute tension

Le Cameroun compte l’un des écosystèmes médiatiques les plus dynamiques d’Afrique centrale. Des titres historiques comme Cameroon Tribune (pro-gouvernemental) coexistent avec des médias indépendants et critiques tels que Le Messager, Journal du Cameroun ou Actu Cameroun. Les réseaux sociaux et les plateformes en ligne ont également émergé comme des espaces de contre-pouvoir.

Pourtant, cette apparente richesse cache une réalité brutale : le Cameroun est classé parmi les pires pays pour la sécurité des journalistes. Selon Reporters Sans Frontières (RSF), au moins une dizaine de reporters ont été arbitrairement détenus ces dernières années, tandis que d’autres ont été victimes d’agressions physiques, de menaces de mort ou de poursuites judiciaires abusives.

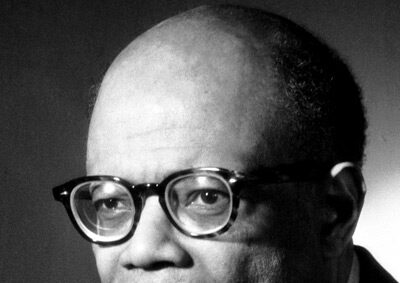

Le meurtre de Martinez Zogo, symbole d’une impunité persistante

L’assassinat sauvage et toujours non élucidé du journaliste Martinez Zogo en janvier 2023 a marqué un tournant dans la dégradation de la liberté de la presse au Cameroun. Directeur de la radio Amplitude FM, Zogo était connu pour ses enquêtes sur la corruption impliquant des hauts responsables. Son enlèvement, suivi de son meurtre atroce, avait provoqué une vague d’indignation internationale.

Deux ans plus tard, l’affaire reste dans le flou. Malgré l’arrestation de plusieurs suspects, dont des figures liées aux services de sécurité, aucune condamnation ferme n’a été prononcée. « L’impunité est la règle au Cameroun », dénonce un reporter sous couvert d’anonymat. « Quand un journaliste est tué, on fait mine d’enquêter, puis le dossier est enterré. »

Harcèlement judiciaire, censure et autocensure

Outre les violences physiques, les journalistes indépendants sont régulièrement confrontés à des poursuites pénales pour « diffamation », « outrage au chef de l’État » ou « propagation de fausses nouvelles ». Des lois floues et répressives sont instrumentalisées pour museler toute voix dissidente.

En 2024, plusieurs médias ont été suspendus arbitrairement, tandis que des rédactions ont subi des coupures d’Internet ciblées lors de couvertures sensibles. « Travailler au Cameroun, c’est naviguer entre la peur et la prudence », confie une journaliste de Douala. « On évite certains sujets, sinon on risque la prison ou pire. »

Un recul qui interroge l’engagement des autorités

La chute du Cameroun dans le classement RSF intervient malgré les promesses répétées des autorités de « garantir la liberté de la presse ». Le gouvernement argue de l’existence d’une Commission nationale des droits de l’homme (CNDHL) et de lois sur la communication, mais ces structures sont souvent perçues comme des coquilles vides.

« Il ne suffit pas d’avoir des médias nombreux, encore faut-il qu’ils puissent travailler librement », martèle un responsable d’une ONG locale. « Aujourd’hui, la majorité des journalistes camerounais sont soit emprisonnés, soit exilés, soit réduits au silence. »

L’Afrique centrale, zone rouge pour la presse

Le Cameroun n’est pas un cas isolé en Afrique centrale, région où la liberté de la presse est systématiquement étouffée. Le Tchad (132ème), le Congo-Brazzaville (135ème) et la Guinée équatoriale (141ème) font également partie des pires élèves du classement.

Mais la particularité camerounaise réside dans ce double discours : un pays qui se targue d’un pluralisme médiatique tout en réprimant violemment ceux qui en font vivre l’essence.

Que faire pour inverser la tendance ?

Les organisations de défense des droits humains appellent à :

- Une réforme en profondeur des lois sur la presse (abrogation des dispositions répressives).

- Des enquêtes indépendantes sur les crimes contre les journalistes (affaire Zogo, décès en détention de Samuel Wazizi en 2019).

- Une protection accrue des reporters, y compris via des mécanismes d’alerte rapide.

En attendant, chaque nouvelle agression, chaque nouvelle menace, chaque classement dégradé rappelle une vérité cruelle : au Cameroun, informer peut coûter la vie.

Alors que le pays s’apprête à organiser une nième élection présidentielle et célèbre ses soixante-cinq ans d’indépendance en 2025, une question demeure : le Cameroun peut-il vraiment se targuer d’être une démocratie si sa presse est bâillonnée dans le sang ?

Emmanuel Ekouli