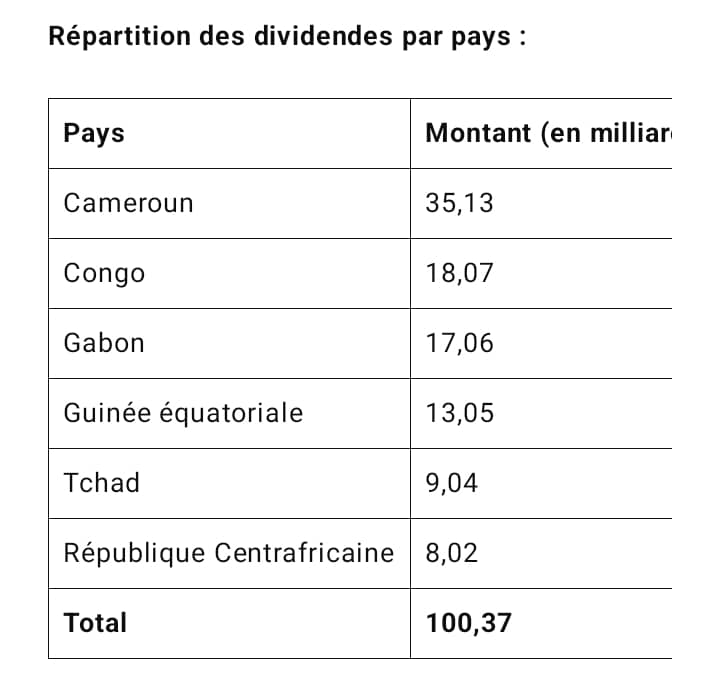

La Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) a récemment écrit une nouvelle page de son histoire financière en procédant à la distribution de 100,37 milliards de FCFA de dividendes à ses six États actionnaires, à la suite d’un bénéfice net historique de 355 milliards de FCFA au titre de l’exercice 2024. Une performance saluée à juste titre, mais qui pose aussi une question essentielle : quelle utilisation stratégique de cette manne financière dans des économies encore fragiles ?

Cette répartition, basée sur des critères statutaires internes, principalement la circulation fiduciaire et la contribution au résultat global, a l’avantage d’introduire une certaine logique d’équité. Elle valorise à la fois la dynamique économique nationale et la discipline monétaire. Mais elle révèle aussi l’asymétrie structurelle entre les États membres de la CEMAC, certains bénéficiant d’un dividende bien supérieur grâce à leur poids économique, quand d’autres peinent à sortir de la dépendance budgétaire chronique.

Dans un contexte sous-régional souvent plombé par l’opacité des finances publiques, les performances de la BEAC donnent un signal fort. L’institution montre qu’il est possible de faire preuve de rigueur, de rentabilité et de transparence dans la gestion d’une institution communautaire. Cela doit inspirer les États, dont plusieurs peinent encore à rationaliser leurs dépenses ou à enrayer la corruption dans l’appareil fiscal.

Mais quel impact concret sur les populations ?

Le vrai défi est maintenant de transformer ce dividende exceptionnel en levier de développement. Dans plusieurs pays de la zone CEMAC, les infrastructures sont délabrées, les hôpitaux manquent de matériel de base, et les écoles publiques croulent sous le poids de l’abandon. Il serait regrettable que cette manne soit absorbée par des dépenses de fonctionnement ou des missions de prestige.

Chaque État devrait rendre compte publiquement de l’usage qui sera fait de sa quote-part. Une affectation transparente et stratégique, par exemple dans la modernisation de la fiscalité, la relance de la production locale, ou le renforcement du système bancaire national, serait un signal de maturité économique.

Si l’exercice 2024 a été fructueux, c’est aussi grâce à des facteurs conjoncturels favorables (hausse des taux d’intérêt, amélioration de la gestion des réserves, etc.). La vraie question est : la BEAC saura-t-elle maintenir ce cap sur le long terme ? Cela dépendra de sa capacité à continuer les réformes engagées, mais aussi de la stabilité politique et budgétaire des pays membres.

À l’heure où la question de la monnaie unique africaine ressurgit, la BEAC a l’occasion de renforcer sa légitimité et sa crédibilité. Ces résultats ne doivent pas être perçus comme un aboutissement, mais comme un point de départ vers une plus grande intégration économique et une gouvernance encore plus exemplaire.

Charles Chacot Chimé